作者|冷研作者团队-披澜读史联合证券

字数:5646,阅读时间:约15分钟

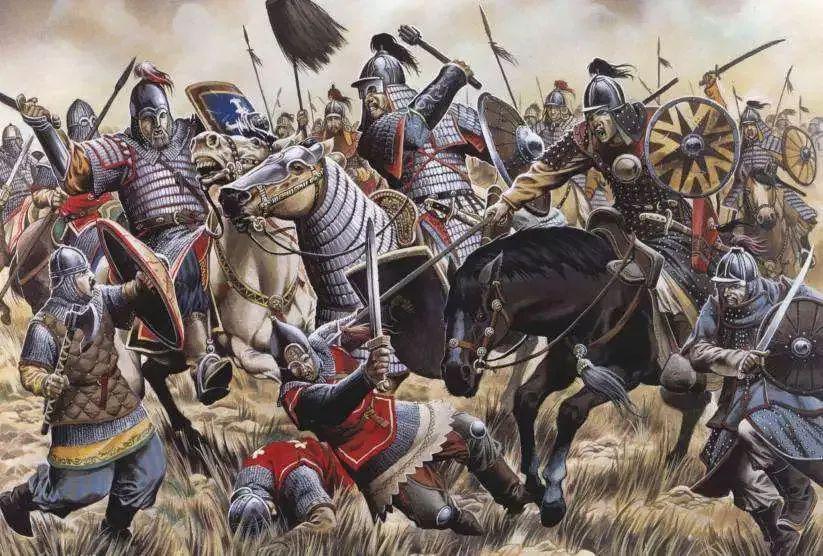

编者按:自南北朝以来,如何“以步制骑”成为了诸多南朝乃至北朝政权必须要直面的军事难题。当然,那种主要由部落牧民组成的轻骑兵,由于装备简陋,士气也相对低下,在中原王朝的正规步军方阵面前往往需要暂避锋芒,这里就不再讨论。但那些由重铠利刃武装至牙齿的精锐骑兵却不在此列,在面对装备和士气都只能算“堪用”的大队步兵时,这些冷兵器时代的战争机器往往能以高的吓人的战损比将十数倍于己方的敌军冲得溃不成军。两宋时期的女真重装骑兵“铁浮图”就是当时曝光率最高的一支精锐部队。不过,这支骑兵部队在郾城之战时还是折戟于名将岳飞之手。

郾城之战并不是一场传统意义上的会战,相反,它更像是一场并未完成的突袭。公元1138年,宋金罢兵议和,双方以黄淮两河为界,划河而治。金归还宋河南、陕西等占领土地,宋则向金称臣纳贡,史称“天眷和议”。

条约虽然达成,但宋金两方朝野上下却仍然因战和而吵得不可开交。有意思的是,虽然南宋的主战派反对声极其激烈,但真正“人狠话不多”的却是金国的完颜兀术(完颜宗弼)与完颜斡等人,却在条约签订的第二年以谋反罪,诛杀宗磐、宗隽等主和派,解除挞懒(完颜粘罕)兵权。

金熙宗拜宗弼为“都元帅,封越国王”。在这种局面下,完颜兀术撕毁宋金和约,亲领大军南下,准备夺回原已交还宋朝的河南、陕西之地。此次南征,金朝分兵三路,东起两淮,西至陕西,向宋发动大规模的军事进攻。宋廷被迫命令各路宋军进行抵抗。

让完颜兀术没有想到的是,经过数年编练,此时的宋军已不复往日的孱弱模样,没有一触即溃,而是将气势汹汹的金军硬生生挡了下来。先是金军先锋韩常在顺昌遭刘锜夜袭不得不撤兵转向。川陕防区的西北军和淮东防区的韩世忠部也分别打退了金军的进攻。岳飞则更是在这时出兵北上,先后收复了颖昌、陈州(今河南淮阳)、郑州等重城,并在之后的颖昌之战中击败了完颜兀术亲率的六千骑兵。

然而,接连不断的胜利之下,岳家军却突然陷入孤军深入的困境之中。岳家军虽然一路高歌猛进,但其他北伐部队却突然“不动如山”:

东路韩世忠部收复海州后就未再北伐,西路的张浚干脆自亳州退兵至寿春。而名将刘锜的军队也开始向镇江南撤。当岳飞出师北伐之际,宋廷曾命岳家军的前参议官李若虚奔赴军前制止北伐。岳飞说服了李若虚,李若虚回临安,“谓敌人不日授首矣,而所忧者他将不相为援”,这样的担心在此刻竟然是一语成谶。

根据《鄂国金佗编》一书所录的岳飞《乞号令归一奏》,岳飞在此时已经看到了孤军深入的隐患,并上书高宗,准备将虢州武赳一军撤回,把原属陕西路的陕、虢两州交付川、陕宣抚司管辖。

同时主张洛阳和河南府路的防务由李兴独力负责,光、黄三州的防守也拨还张俊的淮西宣抚司。他准备通过集中兵力应对可能的危机。与此同时,为拔出开封外围防线的钉子,岳家军逐步在向郾城和颍昌府集结。

但完颜兀术并没有放过这个机会,在岳飞所部骤然成为一支“孤军”,又探得岳飞正亲驻郾城后,他果断下令,集结麾下所有精锐骑兵向郾城出击,意图对岳家军进行一次“斩首行动”。

由于秦桧等人对于岳飞的刻意贬损,如今我们很难从当时的官方记载中看到此次大战的真实图景,宋孝宗评定所谓“中兴以来十三处战功”时,和岳飞有关的郾城、颖昌之战也被刻意忽略。

即使后来岳飞平反,许多原始资料已经被秦桧等人销毁,这导致即使是最为官方的《宋史》,对此战的记载也极为简略:

“(绍兴十年)飞遣王贵、牛皋、董先、杨再兴、孟邦杰、李宝等,分布经略西京、汝、郑、颍昌、陈、曹、光、蔡诸郡;又命梁兴渡河联合证券,纠合忠义社,取河东、北州县。未几,所遣诸将相继奏捷。…… 飞自以轻骑驻郾城,兵势甚锐......兀术怒,合龙虎大王、盖天大王与韩常之兵逼郾城。飞遣子云领骑兵直贯其阵,戒之曰:‘不胜,先斩汝!’鏖战数十合,贼尸布野。

初,兀术有劲军,皆重铠,贯以韦索,三人为联,号‘拐子马’,官军不能当。是役也,以万五千骑来,飞戒步卒以麻札刀入阵,勿仰视,第斫马足。拐子马相连,一马仆,二马不能行,官军奋击,遂大破之。兀术大恸曰:‘自海上起兵,皆以此胜,今已矣!’”

除了《宋史》的零星记载外,想要了解郾城之战的经过,我们还可以从当时的一些未被销毁的捷状和奏疏中寻找答案了。

“今月初八日,探得有番贼酋首四太子、龙虎、盖天大王、韩将军亲领马军一万五千余骑,例各鲜明衣甲,取径路,离郾城县北二十余里。寻遣发背嵬、游奕马军,自申时后,与贼战斗。将士各持麻扎刀、提刀、大斧,与贼手拽厮劈。鏖战数十合,杀死贼兵满野,不计其数。至天色昏黑,方始贼兵退,那夺到马二百余匹,委获大捷。”——宋·岳飞·《奏郾城捷状》

客观来讲,完颜兀术的这次突袭时间选的恰到好处,完颜兀术此番南下所统十万大军中,除精锐骑兵之外,还包含大量签军步卒,这些签军部队虽然人数众多,但是由于皆是步军,所以行动较为迟缓。

至于岳家军,此刻兵力并不集中,陈州、颖昌、郑州、洛阳等处皆有部队驻守,正为包围、收复开封故都而部署调动,至于黄河以北的大量义军部队也无法在短时间内南下集结,如此一来,完颜兀术只要集结麾下精锐骑兵部队,就能趁岳家军兵力调动的窗口期在郾城附近形成以多打少的优势局面。

更大的危险来自于完颜兀术“取径路”偷袭的举动,这让金军以有心算无心地抵近距离郾城仅二十里的位置。岳家军中,除最知名的背嵬军外,还有前、后、左、右各军及游奕军、踏白军、选锋军、胜捷军、破敌军及水军诸军,但此时却星散各处防区,在郾城屯驻的只有背嵬军及游奕军中的马军部队。

按照王曾瑜先生的推测,岳家军和南宋诸军相比最大的特点是骑兵力量相对充足。这是因为岳家军常年与伪齐交战,得以缴获数量相对可观的马匹组建骑兵部队。

但这种骑兵优势也只是相对的,背嵬军中除了数千骑兵外,其余部队仍是步军,这也可以从《捷状》中“将士各持麻扎刀、提刀、大斧,与贼手拽厮劈”的记载中得到印证:麻扎刀、提刀、大斧等均为步兵反骑武器,由此推测其军中的主力应为步军。

值得一提的是,《奏郾城捷状》是岳飞在郾城之战后第一时间上报的文书,战斗刚刚结束,再加上天色昏黑难以统计战果,因此在此捷状之后还有补充捷奏,如今已经散佚,但从宋高宗赵构针对郾城之战的第二封手诏以及后续的奖谕诏可以看出,此战不仅“戕其酋领”,更是“远以孤军,当兹巨孽,抗犬羊并集之众”。

按照前后文推测,这里说的孤军应是指岳飞所领岳家军而非单独的背嵬军或游奕军,再结合《郾城获捷支犒士卒省札》中“岳飞一军于郾城县,独与番寇全军接战,大获胜捷”的说法,郾城之战除了初八当日从“自申时后”打到“至天色昏黑”,持续将近4个小时的战斗外,还囊括了十日的五里店之战、十三日的小商桥之战等冲突,只不过,相对于郾城之战首日,后续数日的作战虽然同样惨烈,其冲突规模却要小上许多。

言归正传,郾城之战首日,岳飞面临的是如何以背嵬军及游奕马军这支步骑混编部队击败完颜兀术一万五千精锐骑兵。实事求是的讲,北宋至南宋初期金军骑兵的战斗力的确相当彪悍,作战意志之顽强令人咋舌,这群从白山黑水间走出的狠人中甚至流传着“不能打一百余个回合,何以谓马军”的说法,相比之下,西夏、辽国骑兵就显得黯然失色。

宋人曾总结辽国的骑兵战术,称其\"成列而不战,俟退而乘之,多伏兵断粮道。退败无耻,散而复聚......\"而即使准备用冲锋击垮敌人,也要反复试探:“最先一队走马大噪,冲突敌阵。得利,则诸队齐进;若未利,引退,第二队继之”。

金军的战斗风格远不同于辽夏,南宋抗金名将吴璘曾说:璘从先兄有事西夏,每战,不过一进却之顷,胜负辄分。至金人,则更进迭退,忍耐坚久,令酷而下必死,每战非累日不决,胜不遽追,败不至乱。盖自昔用兵所未尝见,与之角逐滋久,乃得其情。

完颜兀术率领的骑兵主要分为两种联合证券,一是作为冲阵骑兵的重骑兵,如“铁浮图”,《三朝北盟会编》记载,“四太子(完颜兀术)披白袍,甲马,往来指呼,以渠自将牙兵三千策应,皆重铠全装,虏号铁浮图,又号扢叉千户。其精锐特甚,自用兵以来,所向无前。其装备极为厚重。

“被两重铁兜牟,周匝皆缀长餐,其下乃有毡枕”,从这种描述来看,是一种全副武装、戴着只露出两只眼睛头盔的重甲骑兵。因为望之像铁塔一般,所以宋人会称之为铁浮图。

二是部署在侧翼的轻骑兵“拐子马”。说道拐子马,这里还要辟谣一下一个常见的谣言,《宋史·岳飞传》曾提到拐子马,称:“初,兀术有劲军,皆重铠,贯以韦索,三人为联,号'拐子马',官军不能当。是役也,以万五千骑来,飞戒步卒以麻札刀入阵,勿仰视,第斫马足。拐子马相连,一马仆,二马不能行,官军奋击,遂大败之。兀术大恸曰:'自海上起兵,皆以此胜,今已矣!'”

先不说《金史》里面压根没有提过“拐子马”这种说法,就说“贯以韦索,三人为联”的方式,本身就极其反常识。事实上,所谓的“贯以韦索”是对西夏骑兵的描述,《宋史·夏国传》记载“以铁骑为前军,乘善马,重甲,刺斫不人,用钩索绞联,虽死马上不坠”。

但这不是三马相连,而是用钩索将战马与骑士绞联,以达成“虽死马上不坠”的效果。元人修《宋史》相当不走心,按照清人赵翼所说,基本只是在宋代国史的基础上“稍为排次”,这种再加工的方式下,出现西夏铁鹞子换皮成拐子马的描述实在是太正常不过了。

至于“拐子”之说,据邓广铭先生的考证,源于北宋人习惯用词,实际含义为“侧翼”。很显然,拐子马本是指用于侧翼作战的轻骑兵。

战时,金军骑兵先以轻骑远射扰乱敌人军阵,一旦敌人在拐子马的箭雨下露出疲态,就会派出重骑兵冲阵,而必要时,拐子马也会转为冲击骑兵,利用自身的灵活性冲击对手的薄弱地带。

更为可怕的是,因为金军骑兵“更进迭退,忍耐坚久”的韧性,这种对于步兵大阵的捶打往往可以反复持续多次,在这种战术下,除了少数精锐部队外,很少有军队能够能保持阵型和士气的稳定。然而,完颜兀术此次碰到的,是堪称精锐且同样拥有精锐骑兵的岳家军。

按照《宋史》的说法,面对来势汹汹的金国骑兵,岳飞并未选择避其锋芒,而是“遣子云领骑兵直贯其阵”,以寡击众显然违反军事常识。最合理的解释是,岳飞需要岳云率领骑兵部队挫其锋芒,为己方步兵争取集结和重整的时间。

岳云所率领的背嵬、游奕骑兵虽然因为寡不敌众而撤退,但还是为步卒争取了宝贵的集结整备时间。面对数量众多的金军骑兵,岳家军表现出了极其强悍的战术配合素养。“或角其前,或掎其侧,用能使敌人之强,不得逞志于我”。

“或角其前,或掎其侧”听起来有些难以理解,实际上,这一战术来源于《左传》。襄公十四年,晋国伐秦之役失败,在总结战败原因时,晋国大夫叔向提到了一个关键的战术原则:“ 譬如捕鹿,晋人角之,诸戎掎之,与晋踣之。 ”

角之 (Jué zhī): 像抓住鹿的角一样,从正面牵制、迎击敌人。意指正面进攻或牵制。

掎之 (Jǐ zhī): 像拖住鹿的腿一样,从侧面或后面拉住它。意指从侧翼或后方进行包抄、夹击、拖拽。

踣之 (Bó zhī): 将其摔倒制服。意指合力将敌人击败。

叔向的这个比喻是说想要击败秦军,应该像捕鹿一样,让晋军主力从正面顶住,即“角”之,而戎人部队则从侧面或后面拖住秦军,即“掎之”,前后夹击,协同配合,才能最终将秦军击败。可惜晋国内部不团结,栾黡擅自撤军,导致未能实现这个战术构想。

事实上,在冷兵器时代,想要让两支部队“互为犄角”配合作战,本身就是一种难度颇高的技术活。试想一下,在只能依靠旗帜、鼓角等器具指挥战斗的古代战场,各支部队将领想要配合,往往只能依靠战前的战术安排和平日间潜移默化的默契,而如果其中一支士气不振发生动摇选择后撤,无疑就会将另一支部队推入绝境,更遑论这种战术的本意就是为了对抗更为强大的敌军。

不过,岳飞所统帅的岳家军无疑是执行这一战术最好选择,自宗泽病逝、杜充降金后,岳飞便开始独立成军在江南地区坚持抗金作战。如果单从士兵来源来看,岳家军这支威名赫赫的部队成分相当复杂,除了少数根正苗红的军官、应募士兵外,皆是“四方亡命、乐纵、嗜杀之徒‘’。

比如绍兴五年镇压杨幺时拣选的数万丁壮,就是在战败后被编入岳家军的降兵,当然还有牛皋、董先等因抗金失利被并入的宋军残部。这其实也是当时南宋军队的常态,想要将这样一支成分复杂的部队编练成一支可以一战的强军,需要极其优秀的治军水平。

自岳家军成军之日起,这支部队便以军纪严苛著称,建炎四年,岳家军收复建康府时,“诸将溃为群盗,纵兵大略。飞独顿兵广德境中,资粮于官,身与下卒同食,而持军严甚,民间无秋毫之扰。”同年秋季,岳飞改任通、泰州镇抚使,“治军严整,将士畏之,禁止军中不得骚扰”,“持法严肃”,“众不敢犯”,“百姓室家安堵,尤得民情”。

岳云所率背嵬军及游奕军骑兵,在交战初期成功完成挫其锋芒的战术目标后撤退,成功等到岳家军步军集结成阵。当金军以铁浮图为核心,拐子马为侧翼向岳家军冲阵时,这一屡试不爽的战术却失利了。

治军严苛,令行禁止,主将身先士卒,这样一支历经战火淬炼的部队,在面对汹汹而来的金军骑兵后,并未如昔日患上“恐金症”的诸路宋军一般一触即溃,反而成为金军骑兵难以撼动的礁石。在用拒马、长枪等阻遏铁浮屠等金军骑兵的冲击之后,手持长刀大斧的重步兵开始趁机攻击失去冲力的金人,而休整之后从侧后方杀至的背嵬、游奕两军骑兵,则趁机从另一个方向打开战局。

作战失利的金军开始后撤,这支自白山黑水中拼杀出的骑兵并未因处于下风而溃散。正如之前讲的,金军中流传着“不能打一百余个回合,何以谓马军!”的说法,其军队战意之坚可见一斑。

这样的一支部队在组织度和士气上远非宋朝之前的敌人可比。根据《奏郾城捷状》的说法,战斗“自申时后”开始,直到“天色昏黑,方始贼兵退”,这也意味着,金军稍挫后双方依然如同绞肉般持续了近4个小时。

最后,数次反击均宣告失效的金军在人困马乏之下,不得已仓皇撤退,这场以金军发起的奔袭战才最终结束。

参考文献

1.王曾瑜《岳飞和南宋政治与军事研究》

2.《宋史》

3.《鄂国金佗编》

本文系冷兵器研究所原创稿件,主编原廓、作者披澜读史,任何媒体未经书面授权不得转载,违者将追究法律责任。部分图片来源网络,如有版权问题,请与我们联系。

顺阳网提示:文章来自网络,不代表本站观点。